Andrés Suárez

Sociólogo y magister en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Fue investigador del Grupo de Memoria Histórica, asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica y coordinador del Observatorio de Memoria y Conflicto.

¿Las masacres: el retorno del pasado o el pasado que no cesa?

Edición Nº 5. Octubre de 2020. Pensar la Ciudad

Las masacres vuelven a las primeras páginas de los periódicos, las noticias de última hora y los titulares de los noticieros de televisión. Nuevos nombres se suman a los eventos emblemáticos de una situación de violencia que difícilmente pueda seguirse llamando un remanente de la anterior. La incontrovertible realidad que vivimos es la de la continuación del conflicto armado bajo una nueva fisonomía o una nueva etapa. A las masacres de El Salado, Bojayá, Segovia, Mapiripán enmarcadas en una guerra que pensábamos superada, se suman ahora las de Samaniego y Llano Verde.

Es bien sabido que toda transición de la guerra a la paz no es necesariamente pacífica, porque la guerra no le abre las puertas de par en par a la paz súbita y milagrosamente. La guerra no se repliega porque se anuncie o se concrete un acuerdo de paz. La paz gana para sí lo que le quita a la guerra. Quienes han amparado en el conflicto armado sus intereses no renunciarán fácilmente a una situación de la que se han lucrado; lucharán literalmente a sangre y fuego para obstruir o impedir la construcción de paz. Si esto es así cuando todas las partes en contienda han depuesto las armas, qué se puede esperar de una situación como la nuestra en la que una guerrilla sigue en armas, una parte de la que negoció el acuerdo de paz se rearma y los grupos paramilitares que se desmovilizaron parcialmente se sumaron a los que se rearmaron y que no han dejado de ser, por más que se muden incesantemente las formas de nombrarlo.

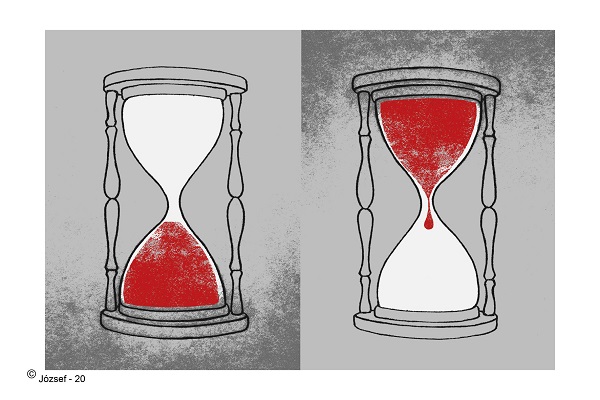

El gobierno nacional reacciona a las masacres del presente con el argumento de que éstas no están resurgiendo, porque nunca dejaron de suceder, énfasis con el que se pretende ocultar una dimensión incómoda de la realidad: las masacres sí decrecieron abruptamente durante el proceso de paz y el primer año de la implementación del acuerdo, y lo hicieron hasta llegar a los niveles más bajo de toda la historia del conflicto armado. Es cierto que desde 2018 empezaron a crecer (18), pero se escalaron en 2019 (36) y se han agravado en lo que va 2020 (54) (Indepaz), retornando a los niveles que antecedieron el inicio del proceso de paz y que se enmarcan paradójicamente en aquellos registrados durante la vigencia de la política de seguridad democrática entre 2005 y 2012.

Decir que nunca dejaron de ocurrir oculta que su ocurrencia había disminuido significativamente y que la situación desde 2018 se ha agravado hasta el punto de que hemos retornado a los niveles registrados antes del proceso de paz. Desconocer el incremento hace parte de un intento por minimizar la responsabilidad política e institucional del gobierno nacional que enfrenta un deterioro en la situación de violencia, y así evadir la verdad incómoda de que volvimos a los niveles de masacres de la política de seguridad democrática. Pide que la ciudadanía asuma que es una violencia aceptable, o más grave aún, pretende atribuir la responsabilidad por la violencia creciente al Acuerdo de Paz que tanto le incomoda. El cambio en las dimensiones de un fenómeno acaba por cambiar su naturaleza y sus implicaciones, por eso resulta más cómodo poner el acento en la continuidad del mismo que en su escalamiento.

Pero más allá del debate público alrededor de cómo nombrar o cómo interpretar el escalamiento de las masacres, la pregunta que cabe hacerse es que significa que esto esté sucediendo. ¿Es justamente la reacción violenta de quienes están en la guerra frente a los avances de la paz? o ¿es una expresión violenta del narcotráfico como el gobierno nacional pretende presentarlo? o, ¿es la manifestación a sangre y fuego de la continuación del conflicto armado?

Es evidente que la implementación del acuerdo de paz se ha desacelarado como un resultado previsible de la elección de un gobierno que fue elegido con las banderas de la oposición al acuerdo de paz. Por esta razón, no parece tener fundamento la hipótesis de que es la profundización de la paz la que ha desencadenado el aumento de las masacres.

El gobierno nacional insiste en que es el narcotráfico el responsable. De hecho, el presidente Duque señalaba que más coca era menos paz, lo que podría parecer paradójico si se tiene en cuenta que los cultivos de coca crecieron durante el proceso de paz sin que se escalara la violencia. Ahora que se ha contenido su crecimiento y hay indicios de un decrecimiento moderado, entonces la violencia crecePodría argüirse que menos coca implica menos recursos y por ende mayor propensión a una competencia más violenta entre los actores armados. Pero habría que hacerse entonces otra pregunta, que siempre incomoda, ¿por qué siempre vemos la primera parte de la ecuación y no la ecuación completa? El narcotráfico es el combustible del conflicto armado, eso lo repetimos una y otra vez como una verdad incontrovertible, pero ¿por qué nos cuesta tanto preguntarnos por el impacto del conflicto armado sobre el narcotráfico? Es necesario interrogarse por cómo el conflicto armado ha favorecido el narcotráfico y lo que implica para este último perder ese marco y ese contexto. En últimas, la pregunta incomoda para el gobierno nacional es que le aparezca el interrogante por la continuación del conflicto armado como una parte de la ecuación que condiciona la interpretación unívoca sobre la incidencia del narcotráfico.

Y ese es el punto que debería resaltarse: la continuación del conflicto armado y lo que esto implica en distintos ámbitos, incluyendo el narcotráfico mismo.

Hay algo que ha cambiado desde el año 2019 hasta hoy con el agravamiento de las masacres. El año pasado podría anticiparse un escalamiento de la violencia por las elecciones regionales y locales. La disputa por el poder local en un contexto de posacuerdo sería un primer campo de lucha en el que la guerra le disputaría los espacios a la paz. De allí que el año pasado, los niveles de violencia en incremento respondieran más a esa disputa de índole política que al narcotráfico. De ahí que hayamos vivido las masacres en regiones en disputa como el Cauca. Pero el año 2020 no parece contar con esa variable, pues no hay competencia político-electoral, ni local, ni regional, ni mucho menos nacional, así que algo más está pasando y las masacres del presente empiezan a revelar una nueva etapa de la continuación del conflicto armado.

Perpetrar una masacre es costoso, social y políticamente. Los actores armados solo recurren a esa práctica cuando se sienten con el suficiente margen de acción y la acumulación de poder necesaria para llevarlas a cabo. Las masacres se distinguen como práctica de violencia por la exhibición pública de la violencia, un evento masivo para que todos lo vean, y eso en sí mismo constituye una demostración de fuerza y un desafío abierto al Estado y a la sociedad, un mensaje puro y duro en el que los actores armados ni siquiera salen a reivindicar o justificar los hechos como ocurría en el pasado. En las masacres, la violencia se expresa como lenguaje en sí mismo, sin mayor mediación discursiva que la contundencia de la acción. Así las cosas, la tendencia de escalamiento en el que se inscriben las masacres del presente están poniendo de presente que los actores armados cada vez son más temerarios en su desafío a la soberanía del Estado, y empiezan a comunicar a un público más amplio su poder. Este tipo de manifestación no lo habíamos visto sino en los momentos más aciagos de la confrontación armada entre mediados de los años 90 y primera mitad de la década del 2000. El hecho de que ahora se ataque a los jóvenes, justo en una situación como la actual en la que éstos han sido protagonistas de la movilización social en el posacuerdo, y teniendo en cuenta lo que significa la juventud como símbolo del presente y el futuro, evidentemente pretende contener mediante el terror los cambios tanto tiempo postergados que la paz ha puesto en la discusión pública y que las nuevas generaciones están dispuestas a exigir y a afrontar sin más dilaciones.

¿Por qué retornamos a este pasado que pensábamos superado? Por el efecto acumulativo de una violencia a la que no se ha reaccionado con contundencia ni desde el Estado ni desde la sociedad. La frontera de lo que pueden o no hacer los actores de la violencia con impunidad se ha ido corriendo por el asesinato de los líderes sociales y los desmovilizados, los mismos que vienen ocurriendo a cuenta gotas sin que nada haya pasado, los mismos que en la esfera pública nos negamos a nombrar por lo que son, pensando que las palabras no cuentan en la guerra. Pero resulta que sí, que los actores armados escuchan, y mucho. Cada eufemismo, cada minimización de una muerte de un líder o de un desmovilizado se transforma en una licencia para la acción, un gesto de permisividad para que la violencia siga ocurriendo porque en últimas ¡aquí no pasa nada!